Zeev Milo

*1.2.1922, Zagreb

Als Zeev M. 1992 seine alte Heimat Kroatien besuchte, war er schockiert vom Wiederauftauchen nationalistischer Symbole und Rhetorik. Da er ab 1941 als Jude nicht nur von den Nationalsozialisten sondern auch von der Ustascha verfolgt worden war, entschied er sich, Kroatien nicht mehr zu betreten.

Zum Interview

Rudolf Brazda

*26.6.1913, Meuselwitz

Rudolf Brazda war 24 Jahre alt, als er 1937 aufgrund seiner Homosexualität ins Visier der Nationalsozialisten geriet. Das Überleben der Haft im KZ Buchenwald konnte er sich nur mit dem nötigen Glück erklären, das ihn niemals verließ.

Zum Interview

Max Michelson

*2.10.1924, Riga

Max Michelson wuchs in einem deutsch-jüdischen Milieu in Riga auf. Als einziger aus seiner Familie überlebte er das Ghetto Riga und wurde nach dessen Liquidierung in die KZ Kaiserwald und Stutthof deportiert. Die Befreiung erlebte er in Magdeburg.

Zum Interview

Samuel Willenberg

*16.2.1923, Tschenstochau

Samuel Willenberg ist einer der wenigen Überlebenden der Vernichtungsstätte Treblinka. Ein Jahr lang war er dort Häftling und verrichtete Zwangsarbeit, unter anderem beim Sortieren des Besitzes der im Lager Ermordeten. Beim Aufstand in Treblinka im August 1943 gelang ihm die Flucht.

Zum Interview

Ada Willenberg

*11.1.1929, Warschau

Ada Willenberg floh als 13-Jährige aus dem Warschauer Ghetto. Bis zu ihrer Verhaftung und Verschleppung 1944 lebte sie unter größter Gefahr auf der ›arischen‹ Seite von Warschau. Später sehnte sie sich nach der durch die Verfolgung verlorenen Kindheit.

Zum Interview

Ingeburg G.

*8.7.1932, Erfurt

Nach einem misslungenen Emigrationsversuch und mehreren Jahren im Haus ihrer christlichen Tante wurde Ingeburg G. als Zwölfjährige in das KZ Theresienstadt deportiert. Dort verbrachte sie fünf Monate ohne Familie. Nach der Befreiung kehrte sie zunächst in ihre Heimatstadt Erfurt zurück.

Zum Interview

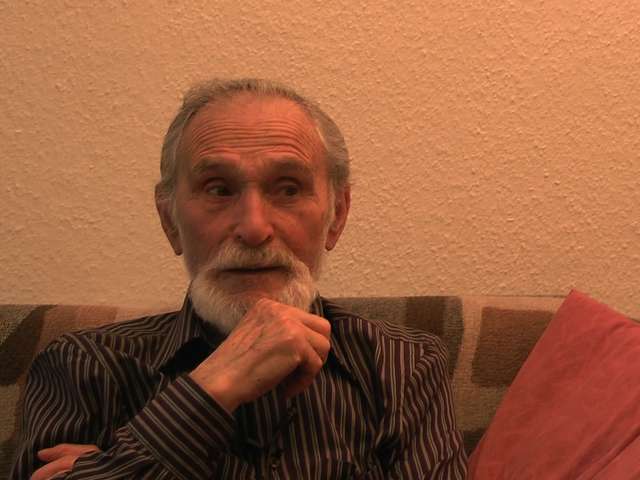

Peter Havaš

*11.9.1935, Zipser Neudorf

Dank vieler Zufälle und großem Glück überlebte der neunjährige Peter Havaš die Zeit im Männerlager des KZ Ravensbrück und fand nach seiner Befreiung seine Mutter wieder. Wegen der engen Verbundenheit zur Landschaft beschloss er, an seinen Heimatort in den Bergen zurückzukehren.

Zum Interview

Walter Frankenstein

*30.6.1924, Flatow

Mehr als zwei Jahre lebten Walter Frankenstein, seine Frau Leonie und ihre kleinen Söhne Uri und Michael von 1943 bis 1945 als untergetauchte Juden in Berlin. Das Überleben der vierköpfigen Familie gelang durch Mut und Entschlusskraft, aber auch durch die Hilfe von einigen wenigen Deutschen.

Zum Interview

Rudolf Amariglio

*13.4.1923, Freiberg

»Menschenleer« war Thessaloniki nach der Deportation der Juden. Der in Freiberg geborene Rudolf A. war als Sohn einer deutschen Christin, der mit der Familie in der griechischen Heimat des jüdischen Vaters lebte, von der Verfolgung nicht betroffen – wohl aber seine nächste Verwandtschaft.

Zum Interview

Erika Myriam Amariglio

*26.3.1926, Thessaloniki

Im Frühjahr 1943 wurde Erika A. aus Thessaloniki ins KZ Auschwitz-Birkenau deportiert. Bei ihrer Ankunft beobachtete sie, wie die Deutschen die mitgebrachten Familienfotos der Deportierten mit Stiefeln traten – als würden sie sie töten. Dieses Bild verfolgte sie ihr Leben lang.

Zum Interview

Heinz Dario Salvator Kounio

*19.6.1927, Karlsbad

Heinz Kounio wurde 1943 mit dem ersten Transport aus Thessaloniki nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort musste er mit seinen Eltern und seiner Schwester als Übersetzer arbeiten. Die Familie überlebte die Lagerzeit dank ihrer Sprachkenntnisse und kehrte nach dem Krieg nach Thessaloniki zurück.

Zum Interview

Helge Loewenberg-Domp

*5.6.1915, Münster

Den Traum, Sängerin zu werden, hatte Helge Loewenberg-Domp seit frühester Kindheit. Als Hitler 1933 an die Macht kam, musste sie ihre Gesangsausbildung jedoch aufgeben und in die Niederlande flüchten. Mit viel Mut überlebte sie dort von 1942 bis zur Befreiung 1945 im Versteck.

Zum Interview

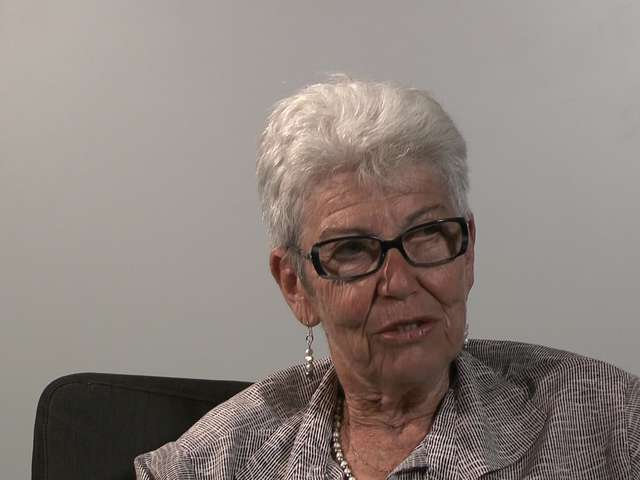

Margot Friedländer

*5.11.1921, Berlin

»Versuche, dein Leben zu machen«. Die Abschiedsworte ihrer Mutter, die dem Bruder nach Auschwitz-Birkenau folgte und sie in Berlin zurückließ, versuchte Margot Friedländer ihr Leben lang immer wieder neu zu deuten. Waren es grausame Worte? Oder eben der dringende Wunsch, dass sie überlebte?

Zum Interview

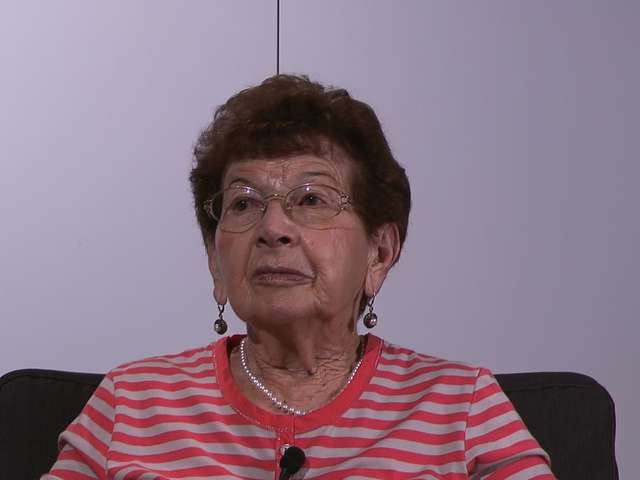

Maria Blitz

*21.3.1918, Krakau

Trauer über den Verlust von Heim und Familie begleiteten Maria Blitz' ganzes Leben. Um den 27. Januar 1945 herum waren ihre beiden Schwestern in Ostpreußen ermordet worden; ihr war es gelungen, während des Todesmarsches nach Palmnicken zu fliehen. An diesem Tag entzündete sie alljährlich in der Synagoge vier Kerzen.

Zum Interview

Susanna Langmann

*5.4.1939, Balta

Susanna Langmann war noch ein Kleinkind, als sie 1941 in das Ghetto von Balta ziehen musste. Auf engstem Raum lebte sie mit ihrer Familie und bessarabischen Flüchtlingen im Haus der Großmutter. Nur durch den Mut des Vaters war es möglich, dass dort ungefähr fünfzig Personen den Holocaust überlebten.

Zum Interview

Sabina van der Linden- Wolanski

*8.7.1927, Boryslaw

Die Rede, die Sabina van der Linden-Wolanski 2005 bei der Eröffnung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas hielt, bewegte nicht nur die Zuhörer – sie veränderte auch ihr eigenes Leben. Ihr Schicksal aufzuschreiben und über das Geschehene zu sprechen, wurde danach zu einer wichtigen Aufgabe.

Zum Interview

Pnina Gutman

Pnina Gutman wurde wahrscheinlich im Winter 1941/42 im Warschauer Ghetto geboren. Die Unkenntnis darüber, wer sie ist, wie sie heißt und wer ihre Eltern waren, beschäftigten sie ihr Leben lang. Auch über den Zeitpunkt des Interviews hinaus suchte sie nach ihrer Identität und den ersten neun Monaten ihres Lebens.

Zum Interview

Nechama Drober

*17.8.1927, Königsberg

Nechama Drober überlebte die Verfolgung durch die Nationalsozialisten mit ihrer Familie in Königsberg. In den ersten Monaten unter sowjetischer Herrschaft verhungerten ihr Bruder und ihre Mutter; der Vater wurde verschleppt.

Zum Interview

Israel Löwenstein

*28.3.1925, Berlin

Im Jahr 1943 wurde Israel Löwenstein gemeinsam mit der Hachschara-Gruppe Paderborn nach Auschwitz deportiert. Der starke Zusammenhalt und die gegenseitige Hilfe innerhalb der Gruppe waren entscheidende Gründe dafür, dass er die Zwangsarbeit in den Buna-Werken von Auschwitz-Monowitz überlebte.

Zum Interview

Abraham Gafni

*25.10.1926, Międzyrzec Podlaski

Bei Ausbruch des Krieges war Abraham Gafni 13 Jahre alt. Verfolgt und mehrmals festgenommen überlebte er als einziger seiner Familie alle sechs Aktionen des Reserve-Polizeibataillons 101.

Zum Interview

Shlomo Salomon Zehngut

*6.5.1926, Auschwitz

Durch seine Eltern erfuhr Shlomo Zehngut schon sehr früh in seinem Leben, wie wichtig Bildung und die Fähigkeit zur Anpassung an schwierige Situationen waren. In der Zeit der Verfolgung, die von ständiger, harter Arbeit geprägt war, halfen ihm seine Sprachkenntnisse und der Mut zur Flucht nach vorn.

Zum Interview

Mina Heilig

*18.11.1923, Boryslaw

Samuel Henryk Heilig

*6.3.1923, Boryslaw

Als »eines dieser Paare, das das ganze Leben zusammen bleibt« gelang es Mina und Henryk Heilig gemeinsam, in einem Versteck den Holocaust im polnischen Boryslaw zu überleben. Weil beinahe ihre gesamten Familien ausgelöscht wurden, verließen sie Europa und bauten sich in Israel ein neues Leben auf.

Zum Interview

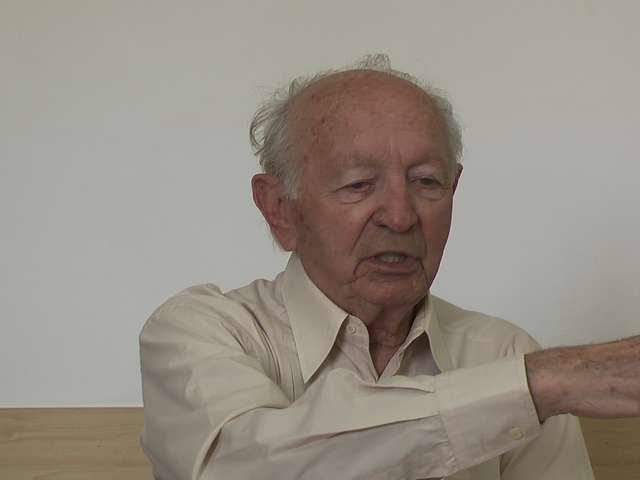

Paul Niedermann

*1.11.1927, Karlsruhe

Der 1927 in Karlsruhe geborene Paul Niedermann überlebte den Holocaust in Südfrankreich. Durch die Hilfe des Kinderhilfswerks OSE konnte er mit seinem Bruder aus dem Lager Rivesaltes flüchten und sich in der Nähe von Montpellier in einem Kinderheim verstecken. 1987 trat er als Zeuge im Prozess gegen Klaus Barbie auf.

Zum Interview

Jakob Rikleris

*12.4.1925, Schmalleningken

Der 1925 geborene Jakob Rikleris wuchs im litauischen Jurbarkas als jüngstes von fünf Kindern auf. Als die Wehrmacht 1941 einmarschierte, floh er mit dem Fahrrad Richtung Norden. An seine Heimatstadt und die während seiner Abwesenheit verübten Verbrechen zu erinnern, wurde zu seiner Lebensaufgabe.

Zum Interview

Simon Malkes

*14.9.1927, Wilna

Der 1927 geborene Simon Malkes überlebte die Verfolgung durch die Nationalsozialisten mit seiner Familie in Wilna. Der Wehrmachtsoffizier Karl Plagge rettete ihm und vielen anderen durch Vermittlung einer Arbeit im Lager des Heereskraftfahrparks das Leben.

Zum Interview

Josef Muscha M.

*6.1.1932, Bitterfeld-Wolfen

Als Baby kam der Sinto Josef Muscha M. in eine deutsche Pflegefamilie und fand dort ein liebevolles, behütetes Zuhause. Durch seine Umwelt erfuhr er jedoch Ausgrenzung und Angriffe, die in ihm bleibende Fragen nach Zugehörigkeit und Herkunft auslösten. Mit zwölf Jahren wurde er zwangssterilisiert.

Zum Interview

Kenneth James Arkwright

*16.4.1929, Breslau

Kenneth Arkwright wurde im September 1944 im Alter von 15 Jahren in das Zwangsarbeitslager Grüntal deportiert. Im Februar 1945 gelang es ihm, von einem Todesmarsch zu fliehen und die letzten Kriegsmonate unter falscher Identität als Klaus Schneider auf einem deutschen Bauernhof zu überleben.

Zum Interview

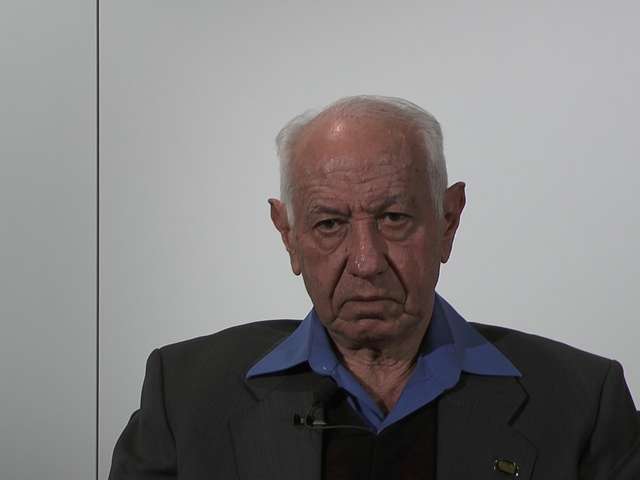

Ludwig Baumann

*13.12.1921, Hamburg

Ludwig Baumann war 19 Jahre alt, als er zur Wehrmacht eingezogen wurde. Aus Widerstand gegen den Vernichtungskrieg des NS-Regimes beging er 1942 Fahnenflucht. Er wurde zum Tode verurteilt und saß sieben Monate in der Todeszelle ohne zu wissen, dass er zwischenzeitlich begnadigt worden war.

Zum Interview

Ilse Heinrich

*17.7.1924, Hornstorf

Nachdem es ihr fast ein Jahr lang gelungen war, Zwangsarbeit und Misshandlungen im Konzentrationslager Ravensbrück zu überleben, kehrte die zwanzigjährige Ilse Heinrich im Mai 1945 zu ihrer Familie zurück. Doch auch dort stieß die vom nationalsozialistischen Regime als »asozial« Verfolgte auf Ablehnung.

Zum Interview

Gerd Braun

*1936, Berlin

Erst im März 1948, als 12-Jähriger, begegnete Gerd Braun zum ersten Mal seinem Vater. Der Junge war während des Krieges von der christlichen Mutter im Zuge der Kinderlandverschickung auf einem Bauernhof im ostpreußischen Schwentainen untergebracht worden.

Zum Interview

Gert Lothar Schramm

*25.11.1928, Erfurt

Ohne den Grund zu kennen, wurde Gert Schramm als 15-Jähriger im thüringischen Langensalza von der Gestapo verhaftet. Mehr als ein Jahr verbrachte er in Haft, bevor er im Juli 1944 nach Buchenwald deportiert wurde. Trotz widrigster Umstände gelang es ihm, bis zur Selbstbefreiung des Lagers am 11. April 1945 zu überleben.

Zum Interview

Reinhard Florian

*24.2.1923, Matheningken

Die Entfremdung von seiner Familie war eine Kriegsfolge, die der 1923 im ostpreußischen Matheningken geborene Sinto Reinhard Florian nie verwinden konnte. Durch seinen unbedingten Überlebenswillen gelang es ihm, die Zwangsarbeit in den Konzentrationslagern Mauthausen, Gusen und Monowitz zu überleben.

Zum Interview

Karla Wolff

*22.11.1928, Breslau

Durch ihre christliche Mutter geschützt, musste Karla Wolff hilflos miterleben, wie ihre Freunde und Verwandten aus Breslau deportiert wurden. Dieses Gefühl des Zurückgelassenwerdens begleitete sie ihr Leben lang.

Zum Interview

Chanan Bachrich

*1.2.1924, Aussig

Sein starker Überlebenswille gab Chanan Bachrich den Mut zur Flucht aus dem Ghetto Zamosch und die Erkenntnis, dass er nur mit der Unterstützung anderer Menschen das Kriegsende erleben würde. Durch einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn und gegenseitige Hilfe überlebte er mehrere Ghettos und Konzentrationslager.

Zum Interview

Jacov Tsur

*21.11.1925, Mährisch-Ostrau

Seit seiner Jugend in Prag war Jacov Tsur ein engagierter Zionist. Als Überlebender der Konzentrationslager Theresienstadt, Auschwitz und Sachsenhausen emigrierte er nach dem Krieg illegal nach Palästina. Nach der Staatsgründung Israels widmete er sein Leben der Arbeit im Kibbuz Na'an.

Zum Interview

Regina Steinitz

*24.10.1930, Berlin

»Es ist meine Pflicht, für die anderen das Wort zu ergreifen« – in ihrem fast achtstündigen Interview würdigte die 1930 geborene Regina Steinitz nachdrücklich das Schicksal vieler Freundinnen und Freunde, die anders als sie und ihre Zwillingsschwester Ruth den Holocaust nicht überlebten.

Zum Interview

Eva Erben

*24.10.1930, Tetschen

Als 12-jähriges Mädchen trat Eva Erben in der Kinderoper »Brundibár« im Ghettolager Theresienstadt auf. Aus der Geschichte über den Triumph des Guten über das Böse schöpfte sie Hoffnung. Nach dem Krieg machte sie sich das Gedenken an die Kinder in Theresienstadt zur Aufgabe.

Zum Interview

Zwi Steinitz

*1.6.1927, Posen

Stark geprägt durch die behütete Atmosphäre seines Elternhauses erlebte Zwi Steinitz als Kind, wie seine Welt um ihn herum zerbrach. Als Vierzehnjähriger blieb er alleine zurück, als seine Familie deportiert wurde. Einsamkeit und Ohnmacht begleiteten ihn, bis er sich in Israel ein neues Leben aufbaute.

Zum Interview

Zwi Katz

*10.7.1927, Kaunas

Zwi Katz war 14 Jahre alt, als seine Heimatstadt Kaunas von den Deutschen besetzt wurde. In der Hoffnung, in der Kleinstadt Vilkija Zuflucht zu finden, begab er sich mit seiner Mutter auf eine abenteuerliche Reise dorthin – und überlebte nur durch »fünf Wunder« auf dem Weg.

Zum Interview

Solly Ganor

*18.5.1928, Heydekrug

Mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Kaunas im Juni 1941 endete die durch Weltoffenheit und eine vielsprachige Familie geprägte Kindheit des dreizehnjährigen Solly Ganor. Von einem Tag auf den anderen befand er sich auf der Flucht und wurde mit brutaler Gewalt und der Teilnahmslosigkeit der Umwelt konfrontiert.

Zum Interview

Uri Chanoch

*28.3.1928, Kaunas

Von dem Gefühl geprägt, während des Holocaust anderen hilflos ausgeliefert gewesen zu sein, war es Uri Chanoch nach der Auswanderung nach Israel wichtig, selbst entscheiden, sich wehren und kämpfen zu können. Er engagierte sich unermüdlich, um anderen Menschen Lehren aus seiner Geschichte zu vermitteln.

Zum Interview

Hedwig Brenner

*27.9.1918, Czernowitz

Obwohl der gebürtigen Czernowitzerin Hedwig Brenner Uniformen schon immer ein Gräuel waren, wusste sie, dass sie etwas unternehmen musste, als ihr Ehemann im Sommer 1941 verhaftet wurde: Wagemutig ging sie zur deutschen Kommandantur und setzte sich für seine Freilassung ein – mit Erfolg.

Zum Interview

Dita Sperling

*15.4.1922, Kaunas

Als Dita Sperling im Sommer 1944 aus Kaunas deportiert wurde, hatte sie bereits ihren Mann, ihren Vater und zahlreiche Verwandte verloren. Sie war fest entschlossen, alles zu tun, um ihre Mutter zu retten. Zusammen überlebten die beiden die Lagerzeit und den Todesmarsch von Stutthof.

Zum Interview

Yehuda Bacon

*28.7.1929, Mährisch-Ostrau

Mit dem unerschrockenen Willen, sich sämtliche Details des Vernichtungsprozesses einzuprägen und im Gedächtnis zu bewahren, überlebte der Künstler Yehuda Bacon als Junge das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Nach dem Krieg machte er es sich zur Aufgabe, Dialogbereitschaft zu lernen, zu leben und zu lehren.

Zum Interview

Rachel Dror

*19.1.1921, Königsberg

Sozial gut eingebunden und sehr selbstständig genoss die 1921 in eine traditionelle jüdische Familie in Königsberg geborene Rachel Dror ihre Kindheit, bis sich 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten das Leben der 12-Jährigen änderte und die nichtjüdischen Freunde sich von ihr abwendeten.

Zum Interview

Eva Heilbrunn

*3.2.1931, Wien

Die 1931 geborene Eva Heilbrunn widmete das Interview ihrem Kindermädchen Augusta »Teta« Wilaszek. Während der Verfolgung versteckte Teta sie und ihre Schwester an unterschiedlichen Orten im Generalgouvernement und rettete ihnen dadurch das Leben.

Zum Interview

Charlotte Kroll

*6.3.1922, Freital

Ohne Angabe von Gründen wurde Charlotte Kroll 1942 verhaftet. Ein Jahr ihrer zweijährigen Haft verbrachte sie als politische Gefangene im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Erst nach ihrer Entlassung 1944 erfuhr sie durch Zufall den Grund: sie hatte einer russischen Zwangsarbeiterin Babykleidung geschenkt.

Zum Interview

Batsheva Dagan

*8.9.1925, Lodz

Den grausamen Zuständen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau setzte Batsheva Dagan ihre Kreativität und ihren unbändigen Lebenswillen entgegen. Als Psychologin und Autorin nutzte sie später ihre Liebe zu Sprachen, um nachfolgenden Generationen die Geschichte des Holocaust zu vermitteln.

Zum Interview

Abba Naor

*21.3.1928, Kaunas

»Als ich befreit wurde, war ich schon ein alter Mann« – so fasste Abba Naor seine Kindheit zusammen. Als Jugendlicher auf sich allein gestellt, überlebte er das Ghetto Kaunas, mehrere Zwangsarbeitslager und Todesmärsche.

Zum Interview

Naftali Fürst

*18.12.1932, Pressburg

Naftali Fürst sah in den 1960er Jahren in der israelischen Zeitschrift »Maariv« eine Fotografie von sich kurz nach der Befreiung in Buchenwald im April 1945. Dieses Foto führte ihn 2005 zum ersten Mal wieder nach Deutschland. Seitdem bemühte er sich verstärkt um die Erinnerung an den Holocaust.

Zum Interview

Pavel Taussig

*24.11.1933, Pressburg

Als Pavel Taussig im Mai 1945 aus den katastrophalen Zuständen im Konzentrationslager Gunskirchen befreit wurde, war er erst elf Jahre alt. Er überlebte das Vernichtungslager Birkenau, Hunger, Krankheiten und mehrere Todesmärsche. Lange fiel es ihm schwer, über diese Erfahrung zu sprechen.

Zum Interview

Margit Bartfeld-Feller

*31.3.1923, Czernowitz

Kurz vor dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 wurde Margit Bartfeld-Feller von den russischen Besatzern der Bukowina nach Sibirien deportiert. Vor allem die Erinnerung an ihre Geburtsstadt Czernowitz, in der sie früh mit Musik und Kultur in Berührung kam, ließ sie die folgenden Jahre überstehen.

Zum Interview

Zvi Harry Likwornik

*29.3.1934, Czernowitz

Zwi Harry Likwornik, 1934 im rumänischen Czernowitz geboren, war sieben Jahre alt, als er mit seiner Familie in das Ghetto Berschad kam. Er musste miterleben, wie sein vom Hunger und der Kälte völlig ausgezehrter Vater neben ihm an Entkräftung starb. Dieser Verlust begleitete ihn sein gesamtes Leben.

Zum Interview

Shlomo Wolkowicz

*1.1.1924, Jagielnica

Als einer von ganz wenigen Gefangenen überlebte Shlomo Wolkowicz im Juli 1941 die Massenerschießung durch ein SS-Einsatzkommando in Solotschiw. Auch danach gelang es ihm immer wieder, durch Wagemut, Glück und Hilfe von Anderen, aus lebensgefährlichen Situationen zu entkommen.

Zum Interview

Chava Livni

*21.7.1926, Pressburg

Als Chava Livni im Herbst 1944 nach Auschwitz-Birkenau transportiert wurde, wusste sie, was mit den dorthin Deportierten geschah. Durch den engen Kontakt des Vaters zum Widerstand hatte sie zuvor Einsicht in die so genannten Auschwitz-Protokolle. Trotz der drohenden Ermordung behielt sie ihre Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit.

Zum Interview

Max M. Livni

*18.2.1926, Prag

»Namut«, »wir werden sterben«, war die verschlüsselte Botschaft einer Postkarte aus Auschwitz, die Max M. Livni in Theresienstadt zu Gesicht bekam. Weder er noch seine Freunde begriffen, was diese Warnung bedeutete. Der Massenmord in Birkenau ging weit über ihre Vorstellungskraft hinaus.

Zum Interview

Hedy Hornstein

*11.12.1915, Olmütz

Es war ein silbernes Zigarettenetui – ein Geschenk ihres Vaters an ihren Mann –, welches das Überleben von Hedy Hornstein während der Auflösung des Czernowitzer Ghettos sicherte. Durch dessen Herausgabe konnte rettende Zeit vor der drohenden Deportation herausgeschlagen werden.

Zum Interview

Wolfgang Nossen

*9.2.1931, Breslau

Nach dem Holocaust entschied sich Wolfgang Nossen, nach Israel auszuwandern und am Unabhängigkeitskrieg teilzunehmen. Wegen seiner großen Jugendliebe kehrte er jedoch wieder zurück nach Deutschland. Als Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde in Thüringen setzte er sich gegen Rechtsextremismus ein.

Zum Interview

Max Stern

*2.3.1921, Pressburg

Anlässlich seiner Bar-Mitzwa bekam Max Stern 1934 von seinem Vater ein Briefmarkenalbum geschenkt. Fortan wurden die Briefmarken mehr als nur eine Leidenschaft, denn durch illegalen Handel gelang es ihm, in Pressburg viele Beziehungen aufzubauen, die zu seinem Überleben beitrugen.

Zum Interview

Natan Grossmann

*27.9.1928, Zgierz

Binnen weniger Monate im Jahr 1942 verlor Natan Grossmann seine gesamte Familie. Doch nicht nur diese Verluste und die Erfahrungen von Zwangsarbeit und Hunger prägten sein Leben. Von ebenso großer Bedeutung waren die Erkenntnisse über Selbstverteidigung und Widerstand vor und nach 1945.

Zum Interview

Valentina F.

*18.2.1922, Riga

Valentīna Freimane wuchs in einer großbürgerlichen Familie in Riga, Paris und Berlin auf. Als einzige ihrer Familie überlebte sie den Holocaust in Lettland. Nach dem Krieg etablierte sie sich in ihrer Heimat als bekannte Kunst-, Film- und Theaterwissenschaftlerin.

Zum Interview

Moniek Baumzecer

*15.11.1919, Radom

Moniek Baumzecer war ein begeisterter Sportler und wurde 1938 polnischer Jugendmeister im Boxen. Seine körperliche Stärke sollte ihm wenig später helfen, eine mehr als fünf Jahre währende Verfolgungszeit zu überleben, die er in zahlreichen Zwangsarbeits- und Konzentrationslagern durchstand.

Zum Interview

Pnina Feiler

*9.9.1923, Lodz

Pnina Feiler war 15 Jahre alt, als sie im September 1938 gemeinsam mit ihrer Mutter aus dem polnischen Lodz nach Palästina auswanderte. Dank der Unterstützung durch den zionistischen Onkel Albert Epsztajn war es ihnen möglich, Europa zu verlassen und so dem Holocaust zu entrinnen.

Zum Interview

Gabriel Holzer

*24.11.1922, Leipzig

Gabriel Holzer, der in Deutschland Gerhard hieß, hatte viele nichtjüdische Freunde und ging gerne zum Gymnasium. Antisemitismus war ihm lange fremd. Über Nacht jedoch wurde seine Familie verhaftet und zur Auswanderung nach Palästina gezwungen, wo für ihn ein vollkommen neues Leben begann.

Zum Interview

Naftali Arjan

*5.2.1928, Krakau

Als Naftali Arjan nach dem Krieg in seine polnische Heimat zurückkehrte, suchte er vergeblich nach Überlebenden seiner Familie: Fast alle waren ermordet worden. Er selbst hatte sechs deutsche Konzentrationslager und den Todesmarsch nach Groß-Rosen im Januar 1945 überlebt.

Zum Interview

Samuel Givoni

*30.6.1923, Pressburg

1942, im Alter von 18 Jahren, verließ Samuel Givoni gemeinsam mit seinen Freunden aus dem Hashomer Hatzair illegal das Arbeitslager Sered. Er verbrachte drei Jahre in Verstecken bis er im Frühjahr 1945 von der Gestapo verhaftet wurde und ihm die erneute Flucht aus dem Deportationszug gelang.

Zum Interview

Tova Aran

*13.8.1934, Krakau

Tova Aran war fünf Jahre alt, als ihre Familie vor der Wehrmacht im September 1939 aus Krakau flüchten musste. Die russischen Besatzer Ostpolens verschickten die Familie zunächst zur Zwangsarbeit nach Sibirien und später ins usbekische Buchara, wo sie bis 1946 bleiben musste.

Zum Interview

Simcha Malin

*19.4.1924, Lodz

Seine Kindheit verbrachte Simcha Malin in Palästina und Polen. In Lodz erlebte er die deutsche Besatzung und musste im Ghetto Zwangsarbeit leisten. Zusammen mit seinem Bruder überlebte er die Haft in Auschwitz. Nach der Befreiung ging er nach Israel und lehrte Hebräisch für Einwanderer.

Zum Interview

Jerry Gerd Lindenstraus

*28.6.1928, Gussew

Ohne die nationalsozialistische Diktatur wäre Jerry Lindenstraus wahrscheinlich in seiner ostpreußischen Heimat Gumbinnen geblieben und hätte einmal das elterliche Kaufhaus übernommen. Mit der erzwungenen Emigration begann eine Reise, die ihn über Schanghai und Bogotá bis nach New York führte.

Zum Interview

Zilli Schmidt

*10.7.1924, Hinternah

Zilli Reichmann, geboren 1924 im thüringischen Hinternah, überlebte das KZ Lety, das sogenannte Zigeunerfamilienlager in Birkenau und das KZ Ravensbrück. Ihre Tochter Gretel, ihre Eltern, die Schwester mit ihren sechs Kindern und zahlreiche Verwandte wurden in der Nacht vom 2. August 1944 in Birkenau ermordet. Zilli Reichmann wurde am selben Tag nach Ravensbrück deportiert. Sie floh nach Berlin und konnte sich mit falschen Papieren bis Kriegsende frei bewegen.

Zum Interview

Leon Henry Schwarzbaum

*20.2.1921, Hamburg

Leon Henry Schwarzbaum, geboren 1921 in Hamburg und aufgewachsen im polnischen Będzin, überlebte das KZ Auschwitz-Birkenau, Zwangsarbeit in Bobrek, das KZ Sachsenhausen und zwei Todesmärsche. Nur eine weitere Angehörige überlebte. Er wurde auf dem Todesmarsch im Belower Wald von amerikanischen Soldaten befreit.

Zum Interview